Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия

Большой выбор туров в Санкт-Петербург. Ленинградскую область. Выборг. ТУРЫ

Уважаемые туристы! Приглашаем вас на обзорную экскурсию по САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ!

"Санкт-Петербург - гранитный город,

Взнесенный Словом над Невой,

Где небосвод давно распорот

Адмиралтейскою иглой!

Как явь, вплелись в твои туманы

Виденья двухсотлетних снов,

О, самый призрачный и странный

Из всех российских городов!

Недаром Пушкин и Растрелли,

Сверкнувши молнией в веках,

Так титанически воспели

Тебя - в граните и в стихах!

И майской ночью в белом дыме,

И в завываньи зимних пург

Ты всех прекрасней - несравнимый

Блистательный Санкт-Петербург!"

Н. Агнивцев.

В центральную часть города гости въезжают

через Московские триумфальные ворота, которые были построены в 1838 г., по проекту архитектора В. Стасова, в честь подвигов русских войск в персидской и турецкой войне

А Александро-Невская лавра, которая расположена в самом начале Невского проспекта, является главной православной Святыней Санкт-Петербурга. В состав крупного мужского монастыря входят: Троицкая, Благовещенская, Феодоровская, Надвратная, Тихвинская и Никольская церкви; общественно-бытовые корпуса; а также несколько некрополей, где покоятся многие выдающиеся деятели XVIII-XIX вв.

Монастырь заложил сам Петр I летом 1710 г., и посвятил его Св. князю Александру Невскому: считалось, что именно в этом месте он одержал победу над шведами в Невской битве 1240 г.

Официальной датой основания монастыря является день освящения первой деревянной Благовещенской церкви - 25 марта 1713 г.

Благовещенская церковь - старейший храм Санкт-Петербурга; здесь погребены члены императорской фамилии, государственные деятели, дипломаты, полководцы XVIII - XIX вв.

Проект архитектурного комплекса был разработан Д.Трезини, и помимо основного назначения, монастырь должен был стать дополнительным форпостом на юго-востоке новой столицы, от которого планировалось проложить широкую "Невскую перспективу".

По мере возведения монастыря, на его территории появились деревянные дома для работников, хозяйственные постройки; был разбит сад и огород, выращенный урожай с которых реализовывался через торговые лавки, а также кормил братию. В 1720 г. здесь была открыта школа для детей священнослужителей, со временем ставшая Главной семинарией, подготовившей не одно поколение архиереев.

Торжественная закладка Троицкой церкви состоялась 30 августа 1778 г., в присутствии Екатерины II. В 1782 г. на одной башне-колокольне были установлены куранты; на другой - 13-тонный колокол.

30 августа 1790 г., в день Св. князя Александра Невского, состоялась церемония освящения собора, и в тот же день, из Благовещенской церкви, сюда была перенесена серебряная рака с мощами А. Невского.

Александро-Невская лавра бесспорно является "жемчужиной" Северной столицы, но кроме ее, в городе еще множество великолепных храмов...

Воскресенский Смольный собор, созданный архитектором Растрелли,входит в состав архитектурного ансамбля Смольного монастыря, и исторически является храмом учебных заведений Санкт-Петербурга, храмом учащихся.

Когда то на месте монастыря стоял "Смольный дом", в котором прошло детство императрицы Елизаветы Петровны; и здесь же она хотела завершить свои дни. Помимо, монастырского комплекса, здесь должен быть институт для девушек из дворянских семей. Торжественная церемония закладки собора состоялась 30 октября 1748 г. Строительство велось с небывалой скоростью и размахом, финансирование из казны было щедрым и регулярным; но императрице не пришлось закончить свой жизненный путь в монастыре - она умерла раньше, чем он был построен; а после ее смерти работы постепенно остановились. Только в 1835 г., по указанию Николая I, храм был достроен.

Собор высотой 94 м., в стиле пышного барокко, окрашен в светлый, мягкий голубой цвет. Внутри - 3 великолепных иконостаса, отделанных под мрамор; перед алтарями - балюстрада из граненого хрусталя; кафедра украшена тончайшей резьбой.

Немного тайн и мистики: при приближении к Смольному собору можно заметить оптическую иллюзию: высокий храм, устремленный в небо, будто уходит в землю. А история создания и существования Смольного, по странной случайности, связана с цифрами 8 и 7: 87 лет его строили, 87 лет в нем проходили церковные службы после открытия, через 87 лет отслужили первый, с момента закрытия, молебен. Магия чисел, отождествляется с мечом - 7, и щитом - 8; таким образом, получается, что "щит и меч" делают Смольный собор защитником города.

Николо-Богоявленский Морской собор был построен по проекту С. Чевакинского, в 1762 г., как "морская полковая церковь", у трех водных путей: р. Фонтанки, Крюкова и Екатерининского каналов. Он имеет отдельно стоящую 4-х ярусную колокольню; окрашен в голубой цвет, украшен белыми коринфскими колоннами, лепными наличниками, балконами с узорными кованными решетками, и увенчан золоченым пятиглавием. Внутри - резные, позолоченные иконостасы, с иконами мастеров Колокольниковых.

Нижняя церковь освящена во имя Св. Николая Чудотворца - покровителя плавающих и путешествующих - собор и назван в его честь; и главной святыней является икона Св. Николая Чудотворца XVII в., с частицей мощей. Верхняя церковь освящена в честь Богоявления Господня, и отличается особо богатым интерьером: своды украшает медное позолоченное паникадило, врата, ведущие в алтарную часть, напоминают золотое кружево; здесь было устроено «царское место», оформленное золотой резьбой и обитое бархатом малинового цвета.

Троице-Измайловский собор является памятником архитектуры позднего классицизма, а свое название получил по имени Измайловского полка, названного, в свою очередь в честь села Измайловского в Подмосковье. Полк появился благодаря императрице Анне Иоанновне, в 1730 г. В Троице-Измайловском соборе писатель Ф. Достоевский обвенчался с А. Сниткиной; здесь отпевали композитора А. Рубинштейна.

Высокий белый храм венчают 5 синих куполов, усыпанных бронзовыми звездами и золочеными крестами; цвет куполов выбран по цвету мундиров Измайловского полка. Фасады украшены четырьмя портиками с колоннами, в нишах - бронзовые фигуры ангелов. Интерьер храма украшен коринфскими колоннами и пилястрами, покрытыми белым искусственным мрамором; одна из почитаемых святынь Троице-Измайловского собора - икона Пресвятой Троицы, 15 в.

Поскольку храм служил главной гарнизонной церковью города, его стены украшали турецкие знамена - трофеи, добытые во время сражений в русско-турецкой войне. В память о павших воинах, их имена были высечены на мраморных досках. Иногда Троицкий собор называют «Болгарским»; по одной из версий: он был построен на деньги народа Болгарии в знак благодарности солдатам России за помощь в освобождении от турецких воинов.

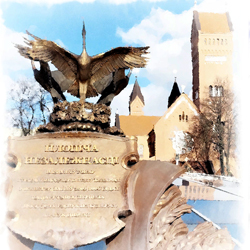

В 1886 г. перед собором был открыт памятник Славы, изготовленный из стволов 108 трофейных турецких орудий; на вершине - крылатая фигура Богини победы Ники, с лавровым венком и пальмовой ветвью.

В церкви "Божией Матери Всех Скорбящих Радость", рядом Тихвинской часовней, хранится святыня с необычной историей...

Образ Божьей Матери Всех Скорбящих Радость особенно чтился в семье купца С. Матвеева, доставшийся ему от матери. Когда то икона была прибита волной к берегу Невы, где ее принял один из предков Матвеева. Однажды сам купец С. Матвеев попал в сильнейшею бурю, его лодка перевернулась, спутники утонули, а он ухватившись за доску, взмолился о спасении к домашней иконе. Волны Невы вынесли его к Тихвинской часовне; и в благодарность купец пожертвовал родовую святыню часовне.

А в июле 1888 г., во время грозы, в храм ударила молния, спалив все иконы кроме иконы Божией Матери. После пожара потускневшие краски на иконе вдруг стали яркими. Необычное явление привлекло много людей, и стали происходить случаи исцеления.

Строительство, перестройки и реконструкции великолепной Крестовоздвиженской церкви, в общей сложности, длились около 135 лет, повидав на своем веку мастерство строителей как XVIII в., так и XIX в.

Петр І, позаботившийся о заселении Северной столицы, заполнил берега р. Лиговой неугомонным, лихим народом – ямщиками. Находясь на государевой службе, они жили зажиточнее других, и пожелали однажды иметь в слободе свою церковь. Построенный храм стоял недолго, и однажды сгорел дотла. На его месте появилась ветхая церквушка, которая простояла 10 лет. Церковь стали посещать не только ямщики с семьями, но и новые поселенцы - казаки. И тогда, в 1740 г., начал строиться уже каменный храм во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Интересным фактом является «транспортная» преемственность здешних мест: во времена Великого Петра окрестности вокруг собора населяли ямщики, а сегодня у Крестовоздвиженской церкви расположено здание современного автовокзала.

Санкт-Петербург богат не только православными храмами - многонациональный город имеет храмы и других религий; например эта Готическая капелла всегда открыта для католиков.

А в 1920 г. на Петроградской стороне появилась Соборная кафедральная мечеть.

Церемонию торжественной закладки мечети приурочили к 25-летию вступления эмира Бухарского на престол. В 1909 г. был вырыт котлован и работы «нулевого» цикла. По традиции тех лет были заказаны специально для закладки серебряная дощечка с выгравированным памятным текстом: «1910 года февраля 3 дня в присутствии генерал-адъютанта шейха Абдул-Ахад-хана эмира Бухарского и других почетных гостей заложена сия мечеть на земле, подаренной С.-Петербургским мусульманам», серебряные молоток, мастерок и несколько кирпичей из белого мрамора.

Детали отделки выполнены по рисункам орнамента мечетей Шах-Зинде и Гур-Эмир в Самарканде; стены, снаружи и внутри, украшены цитатами из Корана.

Много интересного ждет гостей на Невском проспекте...

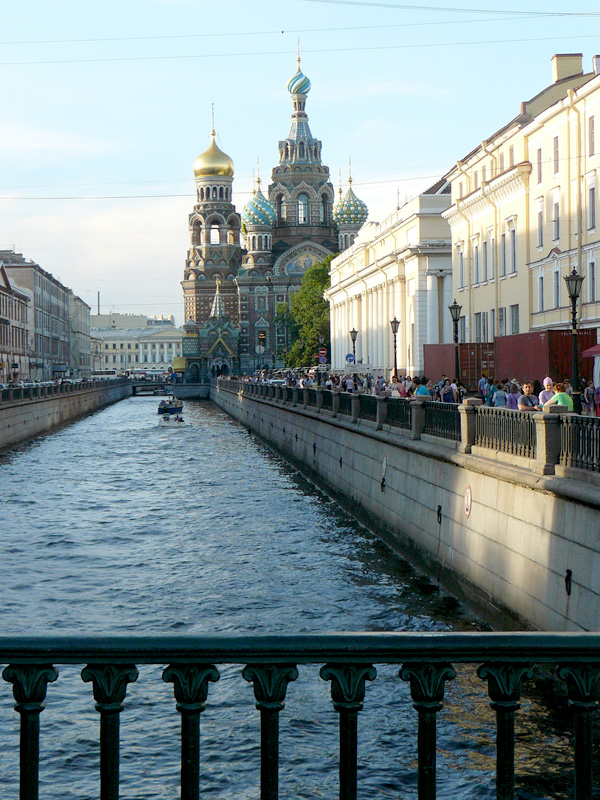

На пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова находятся два самых известных собора. Один из них - Храм Спаса на Крови напоминает Покровский собор в Москве, и поражает яркой теплой красотой; его пестрые купола кажутся игрушечными, а древнерусский стиль, словно бросает вызов, вычурному барокко и строгому классицизму.

Церковь появилась на месте, где в 1881 г. был смертельно ранен император Александр II - царь, отменивший крепостное право. Брошенная террористом бомба, оборвала жизнь человека, который любил свою страну и заботился о благе народа. Начатое в 1883 г., строительство было закончено лишь в 1907 г.; 9-ти главый собор стоит на бетонном основании, а двухъярусная колокольня указывает место, где произошла трагедия. Колокольня декорирована гербами городов и губерний России, 5 из 9 глав собора покрыты четырехцветной эмалью, которую ювелиры готовили по специальной рецептуре. Церковь была освящена в честь Воскресения Христова; в народе же собор называют иначе – храм Спаса на Крови. В 1971 г. он получил статус музея, а в 2004 г., у заново, освященного храма началось духовное возрождение.

Собор окружает ажурная чугунная ограда, с каменными столбами - фонарями, а рядом прогуливается царь Петр, всегда готовый фотографироваться с туристами!

На противоположной стороне Невского проспекта и канала Грибоедова находится Казанский собор - главный Кафедральный собор Санкт-Петербурга, один из крупнейших храмов города.

Он был построен в 1811 г. архитектором А. Воронихиным, для хранения списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. После Отечественной войны 1812 г. приобрел значение памятника русской воинской славы, в 1813 г. здесь был похоронен полководец М. И. Кутузов и помещены ключи от взятых городов, а также другие военные трофеи. В 1837 г. на площади перед собором, на высоких гранитных пьедесталах, были установлены памятники фельдмаршалам Кутузову и Барклаю-де-Толли.

Закладка храма произошла 27 августа 1801 г.; его колоннада "в виде раскинутых рук" напоминает собор Св. Петра в Ватикане. Фасады Казанского собора облицованы серым пудостским камнем; купол диаметром 17 м. выполнен из кованного железа. 56 колонн из розового финского гранита, с золочеными капителями, поддерживают «римские» цилиндрические своды. Иконостас собора облицован листовым серебром; иконы написаны мастерами живописи императорской Академии художеств: К. Брюлловым, О. Кипренским, В. Боровиковским, и другими. В отдельном киоте находится главная святыня собора - икона Казанской Божьей Матери, в окладе из чистого золота, с драгоценными камнями и жемчугом.

Недалеко от Казанского собора находится «Музей шоколада», где сладкие творения ручного производства созданы по оригинальной рецептуре и уникальным эскизам. В музее-магазине, рядом с которым красуется огромный шоколадный Санта-Клаус, всегда широкий выбор шоколада и шоколадных конфет, приготовленных из специально отобранных какао бобов..

"Музей шоколада" - это мир шоколадных фигур, каталог которого насчитывает около 500 позиций. В небольших залах, и прямо на лестнице, находится продукция из шоколада трех видов: темного, молочного и белого. Изящные и забавные фигурки станут запоминающимся шоколадным подарком не только для детей, но и для взрослых!

Помимо шоколада, здесь можно найти изысканные конфеты ручной работы с орехами, карамелью, сухофруктами, джемами, ликерами, пралине; здесь покупателей удивят трюфели с алкогольной добавкой, марципан с различным вкусом, вегетарианский шоколад: на пальмовом масле и соевом молоке. Здесь можно найти шоколадные подарки для всех, и по любому поводу: на свадьбу, день рождения, к празднику; при желании покупатель может сделать на них гравировку со своим уникальным посланием. Каждый шоколадный шедевр будет превосходным вкусным сувениром из Северной столицы!

А на противоположной стороне Невского проспекта расположена кондитерская "Север" - настоящий рай для сладкоежек!

Первое упоминание о булочной-кондитерской относится к 1903 г.: она принадлежала купцу Ф. Крымзенкову, который в начале ХХ в. открыл в цокольном этаже одного их домов, в центре столицы, кофейню под названием «Централь»; интерьер ее был очень богатым: в отделке присутствовали ценные породы дерева, зеркала и бронза. Продукции производилось немного, зато реализовывалась она полностью, и здесь не было несвежего товара. На ручное производство подбирались хорошо обученные кадры; работали только мужчины; а мальчики разносили заказы. Петербуржцы быстро оценили вкусное заведение, и на Невском проспекте каждый день стала собираться огромная очередь. Булочная-кондитерская и кафе просуществовали до начала 20 в.; затем были национализированы и переданы артели «Хлебопечения».

Позже, кондитерская стала филиалом Государственной конфетно-шоколадной фабрики им. Самойловой; булочная свое существование прекратила, а магазин, продававший только продукцию кондитерской фабрики - торты и пирожные, в 1951 г. получил название "Север".

Для нескольких поколений ленинградских детей из интеллигентных семей - это первое кафе в жизни: маленькие столики, крытые стеклом поверх зеленого сукна, многочисленные фарфоровые белые медведи, зеркала, низкие потолки; а какие лакомства: "кофе с огнем", политый сверху спиртом, напиток пылал и вызывал приятное волнение; блинчатые пирожки, сложенные конвертом; "профитроли в шоколадном соусе", мороженое "лакомка", а кофе, только из металлического кофейника!!!

Продукция "Севера" и сегодня держит марку! Десерты и торты со свежими фруктами и ягодами, которые, как и раньше, "радуют глаз" и "таят во рту", разлетаются как "горячие пирожки"! С 2009 г., по инициативе В. Матвиенко, кондитерская «Север» входит в "Красную книгу памятных мест Санкт-Петербурга". А гости Северной столицы неприменно привозят домой торт или пирожные, с брендом "Север", и с белыми медведями на коробке.

Продукцией "Севера" можно любоваться эстетически - настолько изящно и красиво выглядят все изделия; и конечно, нужно присесть за столик и насладиться изысканным вкусом десерта и ароматом свежезаваренного кофе или чая!

После небольшого перекуса в "Севере", прогулка по Невскому проспекту, и прилегающим к нему улицам, продолжается...

Небольшая, но насыщенная историческими объектами, площадь Искусств, включенная в список Всемирного наследия, была создана в 19 в. архитектором К. Росси. Изначально она называлась Михайловской, в честь Михаила Павловича, сына императора Павла I. Главным здесь является Михайловский дворец, в котором находится Русский музей; по соседству - выставочный корпус Бенуа и Мраморный дворец, неподалеку - Этнографический музей с, одной из крупнейших в Европе, коллекцией предметов быта и ремесел народов Евразии. Здесь же - Большой зал филармонии им. Шостаковича, Михайловский театр, и театр Музыкальной комедии. На площади Искусств расположен дом Голенищева-Кутузова, в котором, в свое время, жил известный русский художник И. И. Бродский, а сейчас в доме открыт музей с его работами.

В 1957 г. в центе площади был разбит сквер и установлен памятник А. С. Пушкину, работы скульптора М. Аникушина. Бронзовый поэт, высотой 9 м., изображен в непринужденной позе, словно читает свои стихи.

Театр музыкальной комедии, бывший дом Лазаревых. С 1929 г. по 1934 г. здесь находился Мюзик-холл, под руководством И. Дунаевского; с 1938 г. - Театр музыкальной комедии.

Михайловский дворец, в 2 этажа, построен в 1826 г. для великого князя Михаила Павловича, по проекту К. Росси. С 1898 г. здесь размещается Государственный Русский музей, отделенный от площади Искусств высокой чугунной решеткой, из металлических копий с позолоченными наконечниками; ворота украшены пилонами и военными доспехами. Здание имеет 20 полуколонн и вертикальный скульптурный фриз из 44 барельефов; с двух сторон, вход во дворец охраняют белые каменные львы.

У Адмиралтейства Невский проспект заканчивается, и можно сделать небольшую паузу, для обеда, в одном из тематических ресторанов...

Роскошный зал украшен картинами с морскими пейзажами,

в огромном аквариуме - живописное морское дно,

и различные обитатели.

После вкусного обеда, можно немного посидеть у фонтана, расположенного рядом с Адмиралтейством. Он появился здесь еще в 1879 г., и на тот момент был самым крупным в городе; отсюда берет свое начало Гороховая улица.

Адмиралтейство являлось главной судостроительной верфью России на Балтийском море; строительство кораблей здесь было начато в 1704 г. Построенная в виде буквы «П», верфь выполняла еще и оборонительную функцию: это была крепость, огражденная земляным валом, с бастионами и глубоким рвом. Первый корабль с Адмиралтейской верфи был спущен на воду 29 апреля 1706 г., а всего отсюда сошло 262 военных корабля; и продолжалось строительство вплоть до 1844 г.

В начале 19 в. весь комплекс был перестроен: появились каменные 3-х этажные здания, центральная башня была украшена статуями, барельефами и лепниной. У ее подножия, с двух сторон арки, на гранитных постаментах, морские нимфы держат глобусы; над аркой парят Богини Славы, со знаменами; выше - барельеф «Заведение флота в России»; на углах первого яруса - фигуры древних героев: Александра Македонского, Пирра, Аякса и Ахиллеса. Над колоннадой - 28 скульптурных аллегорий: Огня, Воды, Земли, Воздуха, Времен года, Стран Света, Музы астрономии - Урании, покровительницы моряков - Богини Изиды, и других. Венчает башню позолоченный купол с часами, фонариком, и маленьким куполом, переходящим в шпиль, в центральной части которого - позолоченный шар, с образцами монет, отчеканенных в Петербурге; а на самом верху - кораблик-флюгер.

В разные годы, в здании Адмиралтейства располагались военно-морские учебные учреждения, Морское министерство, Военно-морской штаб, училище корабельной архитектуры; в настоящее время здесь находится Военно-морской инженерный институт им. Ф. Дзержинского. С Адмиралтейства началось зарождение флота в России, развитие судостроения, и морского могущества великой державы!

А Адмиралтейский кораблик-флюгер теперь является одним из символов Санкт-Петербурга.

Александровский сад, примыкающий к Адмиралтейству, был открыт в 1874 г., и назван в честь императора Александра ΙΙ; он занимает площадь в 9 га, а его зеленая территория украшена бюстами знаменитых деятелей литературы.

20 октября 1892 г. был открыт памятник почётному гражданину Санкт-Петербурга, путешественнику и исследователю Н. Пржевальскому: бронзовый бюст установлен на постаменте в виде гранитной скалы, у основания которой лежит верблюд.

И конечно, почти каждый турист, усаживается на этого верблюда!

Недалеко от Адмиралтейства находится станция метро "Адмиралтейская", над эскалаторами которой - яркое величественное панно "Адмиралтейство.

"Адмиралтейская", открытая в 2011 г., является самой глубокой (86 м.) станцией метрополитена: не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

Художественное оформление станции связано с основанием Российского флота Петром Великим. На центральной стене - панно «Основание Адмиралтейства»; здесь и первые корабли, и сам царь Петр. Его величественная фигура изображена на фоне кораблей, пушек, якорей, и Андреевского флага.

Стены станции выполнены в серых и голубых тонах, напоминающих цвет Балтийского моря, а полы представлены как золотистые флотские шевроны.

На стенах - решетки с рисунками якорей, а в простенках - горельефы известных русских флотоводцев и адмиралов: Ф. Ушакова, П. Нахимова, С. Макарова, Ф. Беллинсгаузена, и других.

Стены также украшают мозаики, с изображением Питерских рек: Невы,

Малой Невы,

Большой Невки,

Малой и Средней Невки,

Фонтанки,

Мойки.

Исаакиевская площадь - одна из самых ярких площадей города; помимо Иссакиевского собора, здесь находятся: Мариинский дворец, гостиницы «Астория» и «Англетер», Конногвардейский манеж, Синий мост - самый широкий мост через Мойку; а в центре площади установлен конный памятник императору Николаю I, одетому в парадный мундир Лейб-гвардии Конного полка. Великолепный монумент, работы П. Клодта, был открыт летом 1859 г., и для своего времени, считался техническим чудом: это была первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры - задние ноги коня.

Четыре барельефа на мраморном постаменте, работы О. Монферрана, рассказывают о ключевых событиях правления Николая I: подавлении восстания декабристов, усмирении холерного бунта, строительстве Николаевской железной дороги, и составлении свода законов. Памятник украшают 4 аллегорические женские фигуры, олицетворяющие «Силу», «Мудрость», «Правосудие» и «Веру», а их головы являются портретными изображениями императрицы Александры Федоровны, и дочерей Николая I: Марии, Александры и Ольги.

Гостиница «Астория» была открыта в конце декабря 1912 г., и названа по аналогии с фешенебельными нью-йоркскими отелями, которыми владели братья Асторы. Гостиница включала в себя 350 номеров с телефонами; ресторан с банкетным залом, использующим фарфор и столовое серебро; зимний сад с экзотическими растениями; различные салоны. Стены и полы были выложены мрамором, колонны облицованы красным деревом, люстры доставлены из Саксонии. «Астория» была оснащена по последнему слову техники: 10 лифтов, центральный водопровод, отопление, пылеудаление.

Первым ее директором был француз Луи Терье, а с 1929 г. по 1996 г. отель находился в ведении акционерного общества «Интурист». С 1996 г. оператором гостиницы является компания «Rocco Forte Hotels», владеющая пятизвездочными отелями и курортами класса «люкс» по всему миру. Гостями «Астории», в разные времена, были Г. Уэллс, А. Вертинский, А. Делон, М. Плисецкая, А. Дункан, М. Тэтчер, Дж.Буш, Rolling Stones, Rammstein, Depeche Mode...

Исаакиевский собор появился по инициативе императора Петра I, в день памяти византийского монаха Исаакия Далматского, неподалеку от Адмиралтейства. В 1710 г. была возведена первая церковь из дерева; и в ней в 1712 г. государь обвенчался с женой Екатериной Алексеевной.

В 1717 г. город начал обрастать каменными храмами, и вместо Исаакиевской деревянной церкви, царем Петром был заложен первый камень в строительство нового собора, задуманного в стиле барокко. Его возведение началось там, где сегодня находится "Медный всадник"; завершилось строительство через 10 лет. Но место, как оказалось, было выбрано неудачное: фундамент строения постоянно размывался Невой. Постоянные дорогостоящие ремонты вынудили искать новое место для собора...

Закладка третьей Исаакиевской церкви, по проекту А. Ринальди, произошла лишь в 1768 г., вступившей на престол Екатериной II. Планировалось строительство крупного собора, с высокой колокольней и пятью куполами; однако из-за смерти императрицы и смены архитектора, собор достраивался наспех, по упрощенному проекту: церковь получилась только с одним куполом и невысокой колокольней. Храм, построенный по указам разных самодержцев, не вписывался в общий облик центра Санкт-Петербурга; именно поэтому уже в 1809 г. был объявлен конкурс на создание нового проекта.

Автором четвертого проекта, в 1818 г., стал француз Огюст Монферран; его собор был большего размера и имел новые очертания: высокую колоннаду, крупный центральный купол и четыре - более мелкие; при этом сохранял он роскошную алтарную часть. Строительство было не быстрым, и освящение завершенного храма состоялось в 1858 г. Снаружи здание декорировано серыми мраморными колоннами, каждый из четырех фасадов украшен неповторимыми скульптурными сюжетами, а на всех фронтонах - скульптуры апостолов.

Вокруг купола собора располагается Колоннада, включающая в себя 12 окон, 24 колонны, высотой 14 м., весом 67 т. каждая. Колоннада Исаакиевского собора имеет высоту 43 м., и поднявшись по винтовой лестнице в несколько сотен ступеней, можно полюбоваться Петербургом, с высоты птичьего полёта.

Конногвардейский манеж, построенный по проекту архитектора Дж. Кваренги, главными фасадами обращен на Исаакиевскую и Сенатскую площади. Фасады украшают скульптуры, колонны, портики, фризы. В 1817 г. у главных фасадов, на гранитные постаменты, были установлены копии знаменитых мраморных Диоскуров: Кастора и Поллукса, укрощающие коней.

В настоящее время манеж используется, как выставочный центр, где регулярно проводятся фестивали и выставки.

Ансамбль Дворцовой площади включает в себя: здание Главного штаба, с Триумфальной аркой; главный фасад Зимнего дворца, с аркой парадного проезда; 3-х этажный корпус Малого Эрмитажа; Новый Эрмитаж с портиком, украшенным гигантскими статуями Атлантов; а центральной фигурой на площади является Александровская колонна.

Когда то главная площадь Северной столицы, которая сейчас является местом проведения масштабных торжеств, государственных праздников и парадов, называлась Адмиралтейским лугом, а на месте Зимнего дворца было поле, на котором пасли скот и разводили кроликов. Только в 1754 г., по проекту архитектора Растрелли, здесь началось строительство Зимнего дворца, которое было закончено в 1762 г., а парадный вид площадь приобрела только при Александре I, с полной перепланировкой К. Росси...

Появилось дугообразное здание Главного штаба, длиной 580 м., в центре которого - Триумфальная арка. На ее вершине застыла колесница, запряженная шестеркой коней, которых держат воины в римских доспехах, а в колеснице - величественная Богиня Славы, с лавровым венком в одной руке, и штандартом - в другой.

В центре Дворцовой площади возвышается Александровская колонна, с табличкой "Александру I благодарная Россия". Уникальный монумент О. Монферрана, который держится на постаменте только за счет собственного веса, выполнен из полированного розового гранита, а венчает его фигура Ангела с крестом. Колонна и Триумфальная арка Главного штаба посвящены победе России в войне с Наполеоном.

Въезд с площади на Большой двор Зимнего дворца осуществлялся через ажурные металлические ворота, которые украшают бывшую императорскую резиденцию, и привлекают внимание многочисленных туристов.

Первые ворота появились здесь при Екатерине II: они были изготовлены из сосны, и состояли из трех частей: одной большой и двух малых. Вогнутые створки имели неприхотливый рисунок и окраску белого цвета.

К началу правления Павла I ворота обветшали, и были заменены новыми, повторяющими старый вариант: и по форме, и по материалу; отличалась только окраска - ворота были раскрашены в "павловские цвета": белые и черные полоски, с тонкими разделительными красными линиями.

Современные ворота появились при Александре III: на каждой чугунной створке, под императорской короной были изображены вензеля императора. По верху створок расположены позолоченные двуглавые орлы с распростертыми крыльями, и державным яблоком в когтях; на груди у орлов - щиты с изображением образа Св. Георгия и цепями Андреевского ордена.

Зимний дворец был построен в 1762 г. архитектором Ф. Б. Растрелли, в стиле пышного барокко, с элементами французского рококо, в интерьерах. До 1904 г. он использовался в качестве официальной зимней резиденции российских императоров; в 1904 г. Николай II перенес резиденцию в Александровский дворец, в Царском Селе. С октября 1915 г. до ноября 1917 г. во дворце работал госпиталь им. царевича Алексея Николаевича, во второй половине 1917 г. здесь размещалось Временное правительство. В начале 1920 г. во дворце был открыт Государственный музей Эрмитаж.

Современный Зимний был пятым по счету дворцом, на набережной Невы. Окончательный вариант, построенный при Елизавете Петровне включал в себя около 1500 комнат, 1476 окон, 117 лестниц; общая площадь дворца составляла 60 тыс.кв. м. К сожалению, императрица не дожила до окончания строительства, и принимал работу, весной 1762 г., уже Пётр III: к этому времени была закончена отделка фасадов, но многие внутренние помещения еще не были готовы. Летом того же года Петр III был свержен с престола, и полное окончание строительства Зимнего дворца произошло уже при Екатерине II.

По велению Екатерины, стены дворца были окрашены, как в Версале и Шенбрунне, "песочною краскою"; затем, по распоряжению Николая I, стены перекрасили в тёмно-красный цвет; с началом Великой Отечественной войны, в целях маскировки, дворец был окрашен серой краской. В 1947 г. Государственный Эрмитаж, окрашенный в красивый изумрудный цвет, в сочетании с белоснежными колоннами, карнизами, обрамлениями окон и лепным декором приобрел нарядный парадный вид. Еще больше великолепия Зимнему дворцу придают скульптуры и вазы, установленные над карнизом по всему периметру здания.

На Адмиралтейской набережной Невы, рядом с Зимним дворцом, установлен памятник Царю - плотнику, самому трудолюбивому жителю Петербурга!

Царь, закатав рукава дорогого сюртука, занят любимым делом: он мастерит простую рыбацкую лодку...

Монумент был возведен в 1910 г., а небольшая копия была подарена последним русским императором голландскому городу Саардам, где Петр открывал для себя тайны кораблестроения. После революции 1917 г. памятник, в рамках борьбы с наследием царизма, был демонтирован и переплавлен.

Только в 1996 г. Петр, в образе плотника, вернулся к зданию Адмиралтейства, где 300 лет назад положил начало истории Российского флота. Монумент был восстановлен с голландской копии, подаренной когда то Саардаму.

Жители и гости Петербурга обычно касаются туфель императора, надеясь на удачу; в результате: бронзовые туфли Петра I выглядят начищенными до блеска!

Пальцы на ногах 10 каменных Атлантов на портике Нового Эрмитажа, держащих на своих плечах балконы музея, тоже приносят удачу!

150 каменотесов, в течение 5 лет, высекали из гранита великанов, которые 1 сентября 1848 г. заняли свое место на Миллионной улице. В отличие от традиционных атлантов - суровых бородачей, эти богатыри являются олицетворением молодости и красоты. В венках из колосьев и набедренных повязках из медвежьих шкур, проявляется русский национальный колорит.

Санкт-Петербург - один из самых мистических городов России, и атланты тоже стали частью северной мифологии. Жители Северной столицы уверены, что древние гиганты охраняют их город и могут оказать помощь в решении проблем, нужно только в полном одиночестве ухватиться за большой палец гранитной ноги, и тогда проблемы исчезнут, а желания сбудутся! Знают эту легенду и многочисленные туристы, которые спешат к Атлантам, чтобы решить все свои вопросы, пока пребывают в Питере!

На Миллионнной улице расположен великолепный Мраморный дворец, построенный в 1785 г. архитектором А. Ринальди. Этот дворец Екатерина II желала подарить своему фавориту Григорию Орлову, однако, Орлов умер еще до окончания строительства, и после его смерти дворец служил резиденцией великих князей. Для отделки внешних фасадов и внутреннего убранства дворца А. Ринальди впервые в России широко использовал гранит и около 30 разновидностей мрамора, за что дворец и получил свое название.

Архитектор, как живописец, использовал вместо красок палитру цветного камня: нижний этаж здания облицован суровым гранитом, два верхних этажа оформлены Карельским розоватым мрамором, и серо-голубым рускеальским мрамором из Финляндии. Такая цветовая гамма гармонично смотрится и в солнечный день, и в дождливую погоду, когда влажный мрамор становится насыщенным по цвету, и на фоне серого Питерского неба замысел Ринальди "играет" всеми красками!

Во дворе Мраморного дворца находится конная статуя Александра III. Появилась она в 1909 г., на площади Восстания, у Московского вокзала; от него брала начало Транссибирская магистраль, основателем которой был царь. Александр изображен верхом на лошади; массивный и грузный, в высокой шапке, в мешковатой одежде, погруженный в глубокое раздумье - он совсем не соответствовал общепринятым представлениям об императорах.

Осенью 1937 г. памятник Александру III был демонтирован и перенесён во внутренний двор Русского музея, а в 1994 г. установлен перед входом в Мраморный дворец - филиалом Русского музея.

Северный фасад Михайловского (Инженерного) замка - бывшего императорского дворца, внешне напоминающего западноевропейский дворец-крепость. Своим названием он обязан, находящемуся в нем, храму Архангела Михаила - небесного покровителя дома Романовых, и причуде Павла I: называть все свои дворцы «замками»; название - «Инженерный» связано с Главным инженерным училищем, расположенным там с 1819 г.

Когда-то на месте Михайловского замка находился Летний дворец императрицы Елизаветы, в котором родился Павел - сын Екатерины II. Он не любил свою мать, считая ее убийцей отца, и когда императрица умерла, а Павел пришел к власти, он не захотел жить в ее резиденции - Зимнем дворце, построив этот замок. Павел однажды сказал, что хотел бы умереть там, где родился, поэтому для строительства было выбрано именно это место. Его дворец строился, как надежно укрепленная крепость, со всех сторон окруженная рвами с подъемными мостами.

Это было самое дорогое и самое спешное строительство XVIII в.: замок был возведен за 4 года; днем и ночью здесь не останавливалась работа - Павел спешил скорее укрыться за надежными стенами. Наконец в начале февраля 1801 г. император, вместе с многочисленным семейством, въехал в еще не просушенный, и почти не отапливаемый, только что достроенный замок. Но от судьбы Павла не спасла неприступная крепость - всего через 40 дней, после вселения, он был зверски убит заговорщиками в своей опочивальне. Сбылось предсказание одной из городских юродивых, которая предрекла, что царь проживет столько лет, сколько букв в надписи над воротами замка: «Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней»; букв здесь 47 - в этом возрасте император и погиб.

До сих пор в городе бытует легенда о том, что стены замка выкрашенные в необычный, для Петербурга, красновато-розовый цвет, который соответствует цвету перчатки, оброненной во время бала фавориткой Павла - Анной Лопухиной. «У дворца имя архангела и краски любовницы», - писал саксонский посланник Розенцвейг.

Каждый фасад огромного замка выглядит по-разному: к Мойке обращен Северный фасад с открытой террасой, поддерживаемой мраморной колоннадой, а широкую лестницу украшают статуи Геркулеса и Флоры.

Главный Южный фасад, с мраморными колоннами, скульптурой, и барельефом на фронтоне; во внутреннем дворе виднеется шпиль Михайловского храма

Почти 20 лет, после смерти императора, замок пустовал: члены царской семьи боялись и избегали этого зловещего и таинственного сооружения. По городу ходило много слухов и мистических рассказов, связанных с Михайловским замком: о дурных предзнаменованиях, якобы имевших место еще при его строительстве; о появляющемся здесь по ночам призраке убитого императора...

В 1819 г. в замке разместилось Главное инженерное училище, где учились: писатель Достоевский, физиолог Сеченов, электротехник Яблочков; а в начале 1990-х гг., после масштабной реставрации, замок отошел к Русскому музею, где в парадных залах теперь организованы художественные выставки.

Поскольку Павел был членом Ордена мальтийских рыцарей, Большой внутренний двор замка имеет необычную форму, напоминающую восьмиугольную мальтийскую звезду.

Посреди внутреннего двора, в 2003 г., был установлен памятник императору Павлу I, сидящему на троне в высоких ботфортах; а символы власти он держит так слабо, что они вот-вот выскользнут из рук.

Перед главным входом в замок, на парадной площади Коннетабль - первый конный памятник Петру I. Царь, изображенный в виде римского императора на могучем коне, восхищает жителей и гостей Санкт-Петербурга; на пьедестале - надпись "Прадеду правнук", и два бронзовых барельефа, на которых запечатлены важнейшие сражения Северной войны: "Полтавская баталия" и "Битва при Гангуте"; а отполированная пятка одного из моряков, пытающегося влезть в лодку, говорит о том, что и здесь можно загадывать желание, и оно обязательно сбудется, если потереть эту пятку. Завершают картину ангелы, парящие в небе, которые трубят о победе и протягивают Петру лавровый венок!

На Сенатской площади - главный памятник Петру, с похожей надписью: "Петру Первому Екатерина Вторая", которая указывает на замысел императрицы: установить линию преемственности между деяниями Петра и ее собственной деятельностью. В одной из складок плаща Петра I, скульптор оставил надпись "Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года".; и благодаря поэме А. С. Пушкина "Медный всадник", за этим бронзовым шедевром, открытым в 1782 г., прочно закрепилось название -"медный"

Основанием памятника является огромный камень, который был найден в окрестностях Петербурга, и привезен на берег Финского залива зимой, когда почва подмерзла и могла выдерживать неимоверную тяжесть. Уникальная транспортировка продолжалась с ноября 1769 г. по март 1770 г.; перевозка камня по воде началась только осенью; а на Сенатскую площадь он прибыл в конце сентября 1770 г.

Необработанный постамент символизирует преодоленные, Петром I, трудности; а змея, под ногами вздыбленного коня - "враждебные силы"; она же решила проблему и обеспечения устойчивости монумента. Царь Петр изображен в простой легкой одежде; вместо богатого седла - медвежья шкура, символизирующей нацию; и только лавровый венок, на голове, и меч, на поясе, показывают Петра, как полководца-победителя.

Во время Отечественной войны 1812 г., обеспокоенный Александр I приказал вывезти из города, вместе с другими ценностями, и памятник Петру I. Майора Батурина, которому было поручено это сделать, стал преследовать один и тот же сон: он на Сенатской площади, лик Петра поворачивается, всадник съезжает со скалы и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр I. Всадник въезжает во двор Каменноостровского дворца, и говорит, вышедшему ему навстречу, государю: "Молодой человек, до чего ты довел мою Россию! Но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!» Пораженный таким рассказом, Александр I отменил свое решение об эвакуации памятника, который и по сей день украшает Сенатскую площадь, являющуюся одной из самых старых площадей Санкт-Петербурга.

Ее формирование началось еще в 1704 г., при Адмиралтействе, которое задумывалось не только как верфь, но и как крепость. Когда же Адмиралтейство потеряло свое значение, как крепости, этот участок стал одной из городских площадей, под названием Адмиралтейский луг. В 1710 г. именно здесь было построено первое деревянное здание Исаакиевской церкви; позже, окончательный вариант Исаакиевского собора стал ограничивать южную часть Сенатской площади, а на углу Английской набережной, появился дом канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, в стиле барокко.

При Николае I, на месте дома Бесстужева-Рюмина, архитектором К. Росси были построены два здания, соединенные Триумфальной аркой, где разместились важные государственные органы управления Российской империи: Сенат и Святейший Синод. С их появлением, Адмиралтейский луг стал называться Сенатской площадью.

Фасад здания Синода обращен к Английской набережной и Сенатской площади; угол здания округлен, украшен колоннадой, из восьми колонн коринфского ордера, и завершен ступенчатым аттиком, придающим Английской набережной богатый вид. Но "изюминкой" сооружения является арка, расположенная на многоступенчатом аттике: с двух сторон от нее - композиция «Правосудие и Благочестие», символизирующая единство власти: церковной и светской. Над аркой - аллегорические фигуры, держащие "Закон"; на аттике - барельефы, изображающие "Закон": Божий, Гражданский, и Естественный.

После Октябрьской революции, Сенат и Синод были упразднены; и теперь здесь находятся: Конституционный Суд Российской Федерации и Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина.

С 1874 г. Сенатская площадь стала частью Александровского сада, и у памятника Петру I были разбиты клумбы и газоны, посажены низкорослые деревья и дубы.

14 декабря 1825 г. именно здесь, на Сенатской площади, у подножия памятника Петру I выстроились восставшие полки, отказавшиеся присягать новому царю Николаю I. Около 3 тыс. восставших были окружены, уже принявшими присягу, войсками; и восстание было подавлено. В 1925 г., к 100-летию попытки государственного переворота заговорщиками-декабристами, площадь была переименована в "площадь Декабристов", а в 2008 г. "Сенатской площади" было возвращено ее историческое имя.

На противоположном берегу Невы просматривается Васильевский остров - второй по величине, остров Северной столицы, названный в честь Василия Корчмина, ближайшего сподвижника Петра I - командира артиллерийской батареи. Кроме того, он занимался строительством крепостных, оборонительных сооружений, разрабатывал новые орудийные системы, а еще организовывал праздничные фейерверки!

Васильевский остров, расположенный на территории 11 тыс.кв. км, имеет множество достопримечательностей; и Медный всадник указывает на то, что пора уже отправиться туда...

На дальних рубежах Васильевского острова находится Смоленское кладбище, площадью 52 га. В первые годы строительства Санкт-Петербурга, на берегу Чёрной речки, погребли плотников и землекопов из Смоленской губернии - с того времени поле это и стало называться Смоленским. Здесь есть братские могилы и индивидуальные захоронения...

На Смоленском кладбище похоронена няня А. С. Пушкина - Арина Родионовна

Светло-коричневый гранитный валун указывает на то, что на здесь 12 марта 1861 г. был похоронен Тарас Шевченко; позже прах великого писателя был перенесен в украинский город Канев.

На Смоленском кладбище в 1921 г., на Блоковской дорожке, был похоронен Александр Блок; в 1944 г. прах поэта перезахоронен на Литераторских мостках

Эдуард Хиль - советский эстрадный певец похоронен недалеко от часовни Ксении Петербургской, на Троицкой дорожке. Рядом с ним похоронена певица Людмила Сенчина, получившая при жизни звание: "Золушка советской эстрады".

Блаженная Ксения Петербургская была похоронена на Смоленском кладбище в 1803 г. Земляной холмик над ее могилой постоянно разбирался паломниками, поэтому на могилу положили каменную плиту, но и она постепенно была расколота и по кусочкам унесена посетителями; то же самое произошло и со второй плитой. Взамен люди бросали деньги, как пожертвования; пришлось на могиле поставить кружку - в результате, на эти средства над могилой Блаженной была выстроена каменная часовня с дубовым иконостасом, дополненная, в 1894 г., стеклянной галереей. Новая часовня, в которой под саркофагом находятся мощи Ксении Петербуржской, построена и освящена в 1902 г.

Часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской - одно из самых посещаемых мест Смоленского кладбища; люди приходящие сюда, совершают традиционный ритуал: обходят часовню три раза против часовой стрелки, а затем прислоняются к ней лбом и мысленно обращаются к Святой со своей проблемой.

Знаменитые Сфинксы расположились на Университетской набережной, застройка которой началась одной из первых в городе: по замыслу Петра I, здесь должен быть административный центр Санкт-Петербурга...В 1710 г. здесь, на берегу Невы, появилось первое каменное здание - дворец А. Д. Меншикова, позже - здания Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Академии художеств, дом архитектора Д. Трезини, Университета, который и дал название изначально безымянной набережной.

В 1822 г. Европу накрыла волна египтомании, и Николай I тоже решил приобрести модную диковинку. Фигуры двух Сфинксов появились в Петербурге в 1832 г., изначально располагались во дворе Академии художеств, а через два года они были установлены на Университетской набережной. Сфинксы, наделявшиеся портретным сходством с фараонами, напоминают внешность фараона Аменхотепа III, а их возраст составляет около 3.5 тыс. лет.

Надпись на постаменте "восточного" сфинкса гласит: "Из древних Фив в Египте перевезены в град Святого Петра в 1832 году". Монумент отличается особенной тщательностью отделки, и относительно, хорошо сохранился, не считая небольших проблем при перевозке из Александрии: частично сколота борода, утерян фрагмент хвоста, повреждена корона. Фигура "западного" сфинкса выполнена из менее качественного гранита; она хуже сохранилась, и имеет следы исправления ошибок скульптора, которые отсутствуют на "восточном" сфинксе.

Сфинксы на Университетской набережной являются одним из символов Санкт-Петербурга; они стали излюбленным сюжетом живописцев; им посвещяют стихи поэты; их образ встречается в литературе, кино, музыкальных произведениях; они изображены на юбилейных серебряных монетах, почтовых марках. А больше всех сфинксов обожают туристы, которых здесь огромное количество: как днем, так и во время ночных экскурсий!

По соседству со сфинксами, "живут" симпатичные бронзовые Грифоны, которые украшают каменные скамейки по бокам гранитной лестницы, ведущей к Неве. Эти мифологические крылатые существа с туловищем льва и крыльями орла, одновременно объединяют Небо и Землю, Добро и Зло; они могут быть защитниками и покровителями; а могут и приносить неудачу.

Питерские грифоны - очень милы! Они исполняют желания гостей города, которые, в знак благодарности, гладят их головы так усердно, что затерли макушки до золотого блеска!

Церемония общения с грифончиком достаточно проста: одну руку надо положить в его пасть, другой - ласково погладить по голове, а в ушко прошептать свое желание - поверьте: оно обязательно исполнится!

Дворец А. Д. Меншикова, расположенный на Университетской набережной, является первым каменным строением Северной столицы. Усадьба, с цветником и садом, протянулась от Большой до Малой Невы, через весь Васильевский остров. Здесь располагались бани, медоварня, хлебопекарня, кузница; а сам дворец был главным украшением острова - в нем принимали иностранных послов, проводились праздничные пиры и торжественные обеды. Несмотря на обязательные европейские заимствования, в интерьере Меншиковского дворца достаточно русских деталей, которые использовались в устройстве трех кухонь, винных и овощных погребов.

Одним из парадных залов являлась Большая палата, украшенная шпалерами, на которых представлена история македонского царя Персея; не менее привлекательны: Красный зал и Китайский кабинет. Меншиков, одним из первых, стал использовать в отделке своего дворца модные изразцовые интерьеры: бело-синяя расписная керамическая плитка задавала тон "детской" комнаты, Морского кабинета, и других десяти комнат. До настоящего времени дошли лишь четыре из них; среди которых особенно живописны "Варварины покои", принадлежащие свояченице Меншикова - воспитательнице и няне для детей. Особой красотой выделяется "Ореховый кабинет", украшенный которого является панно из орехового дерева, с золочеными пилястрами коринфского ордера - здесь Меншиков проводил много времени: работал, проводил переговоры, принимал гостей и отдыхал.

Строительство великолепного дворца началось в 1710 г., через год Меншиков отпраздновал новоселье, а полная отделка завершилась к 1727 г., когда светлейший князь уже был отправлен в ссылку...

Он был обвинен в государственной измене, казнокрадстве, и сослан в Березов; а его дворец и все имущество поступили в ведение Канцелярии. В 1731 г. здание было перестроено для Кадетского корпуса: главный фасад дворца стал иметь более упрощенный облик, вместо мансардной кровли появилась двускатная, вместо центрального аттика со скульптурами - лучковый фронтон; были перепланированы и интерьеры, но уникальные помещения: четыре комнаты, с голландской плиткой, и «Ореховая комната», сохранились по сей день.

Стрелка Васильевского острова представляет собой яркий архитектурный ансамбль; здесь расположено несколько музеев: Зоологический, Литературный, Центральный музей почвоведения, Кунсткамера.

Центральное место в архитектурном ансамбле занимает здание Биржи, построенное в 1810 г., в стиле античного храма, которое разделило огромную площадь на две отдельные: Биржевую и Коллежскую.

По бокам Биржевой площади расположены две 32-метровые Ростральные колонны, которые прежде выступали в качестве маяков для, заходивших в порт, кораблей; их растапливали углем и маслом, позже - было подведено электричество, но вскоре, в целях экономии, от его использования отказались. В 1957 г., к 250-летию Санкт-Петербурга, к Ростральным колоннам подвели газ и оснастили мощными 7-метровыми факелами, которые зажигают по самым торжественным датам и событиям.

Внутри колонн, по винтовым лестницам, можно попасть в верхнюю их часть, и любоваться потрясающим видом на Стрелку и морскую даль.

Ростральные колонны, символизирующие мощь России, как морской державы, украшены в римском стиле: якорями и рострами кораблей. У их подножия расположены две мужские аллегорические фигуры, олицетворяющие великие русские реки: Днепр и Волхов,

а две женские фигуры олицетворяют Неву и Волгу.

С Васильевского острова, по Тучкову или Биржевому мостам, можно попасть на Петроградскую сторону, в состав которой входят несколько островов: Петроградский, Заячий, Петровский, Аптекарский, Крестовский, Каменный, Елагин, и другие. Именно Биржевой мост "снимался" в известном к/ф "Невероятные приключения итальянцев в России".

На Петроградском острове - самом крупном, в этом районе, находятся: зоопарк, спортивно-концертный комплекс «Юбилейный», соборная кафедральная мечеть, особняк С. Витте, особняк М. Кшесинской, домик Петра I, Князь-Владимирский собор, «Дом с башнями», Медицинский университет им. И. П. Павлова, Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, несколько театров и десятки музеев.

Кронверский пролив разделяет Петроградскую сторону и небольшой Заячий остров, на территории которого находится Петропавловская крепость - одно из самых первых сооружений в городе. Свое название крепость получила после строительства, в ее центре, Петропавловского собора.

С Заячьего острова в центр города можно попасть по Троицкому мосту - самому красивому на Неве. Мост, выполненный в стиле модерн, украшен декоративными решетками, гранитными обелисками и изящными фонарями. Он был сооружен к 200-летнему юбилею города французской фирмой Batignol, построившей Эйфелеву башню в Париже.

Троицкая часовня

Ресторан "Летучий голландец" на Мытнинской набережной Петроградского острова

Здание государственного университета

Мюзик - Холл

Театр "Балтийский дом"

Парусник на Петровской набережной

Легендарный крейсер «Аврора» - символ революции, пришвартованный недалеко от Петровской набережной, был сооружен в 1897 г.. Он принимал участие в цусимском сражении русско-японской войны, в мировой и гражданской войне в России; именно залп с крейсера «Аврора», в 1917 г., стал сигналом к штурму Зимнего дворца.

В настоящее время "Аврора" превратилась в Музей истории российского флота.

Нахимовское военно - морское училище занимает пышное здание, в стиле необарокко, на Петроградской набережной.

В сентябре 1944 г. в училище пришли первые курсанты: ими стали сыновья воинов Красной Армии и Военно-Морского Флота - всего в первый учебный год за парты сели 408 детей, в возрасте от 10 до 14 лет.

Здание училища, расположенного напротив стоянки крейсера «Аврора», было построено в 1903 г., как «Городской училищный дом имени Петра Великого». Над декором фасадов и интерьерами работал А. Бенуа, а в самом центре - бюст императора Петра.

Будущие морские офицеры обучаются здесь 7 лет. В условиях строгой дисциплины, учебной и физической нагрузки, сами выпускники отзываются о годах учебы, как о лучших, принесших много полезного разностороннего опыта; а интересный досуг, за время пребывания в училище, заметно расширял кругозор воспитанников.

Училище многие годы представляет ВМФ на военных парадах в Москве и Санкт-Петербурге.

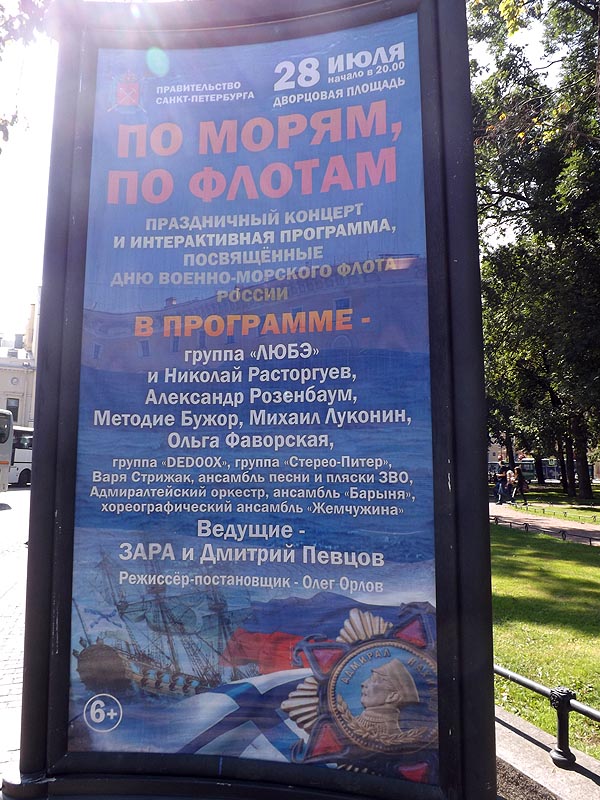

Праздник и военный парад проходит в последнее воскресенье июля.

В этот день проходит демонстрация и новейших разработок боевой техники, и мощи российского флота.

Парадом руководят высшие чины флота,

а принимает парад Петр Великий, на Сенатской площади

И конечно, на параде всегда присутствуют бывшие моряки,

хотя бывших моряков не бывает! Точнее сказать: моряки, в запасе; и они всегда вместе на своем главном празднике!

А поздравить их готовы известные исполнители

Осмотрев город с земли, пора полюбоваться им с воды, и "пойти по рекам, по волнам": от Дворцовой площади, по Мойке, Неве, Фонтанке и многочисленным каналам Северной столицы...

А еще в Питере - множество мостов и мостиков: около 800, и все разные, и все с историей!

Пройдя у здания Эрмитажа,

под Эрмитажным мостом,

попадаем в р. Неву, и здесь сразу открывается великолепная панорама Стрелки Васильевского острова:

здание Биржи, ростральные колонны,

здание Кунсткамеры,

дворец Меншикова,

Сфинксы на Университетской набережной; и Академия художеств, выпускники которой: художники К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Серов, М. Врубель, архитекторы В. Баженов, А. Воронихин, скульпторы Ф. Шубин, С. Пименов, М. Антокольский прославили свою альма-матер.

В центре здания - портик главного входа; над дверью - надпись: "Свободным художествам. Лета 1765"; между колоннами расположились статуи Геракла и Флоры,

а на вершине купола восседает покровительница мудрости - «Минерва, коронующая науки».

Академия художеств, основанная фаворитом императрицы Елизаветы Петровны - видным российским государственным деятелем и меценатом И. Шуваловым, по праву считается колыбелью русского изобразительного искусства, прославившейся на весь мир.

Круизный лайнер у Благовещенского моста, открытого осенью 1850 г.

Название, одному из 10 мостов через Неву, было дано по, находившимся на левом берегу, Благовещенской площади и Благовещенской церкви. Этот мост является границей «река-море»: до моста, со стороны центра - это река Нева, а после моста - уже Финский залив Балтийского моря, поэтому здесь наблюдается скопление океанских круизных лайнеров.

Здание Сената и "Медный всадник" на Сенатской площади

Адмиралтейство

Адмиралтейство, Исаакиевский собор и Зимний дворец

Великолепная архитектура,

уникальная лепнина...

На заднем плане - Дворцовый мост, общая длина которого составляет 250 м., разделен на пять пролетов, центральный из которых - самый большой, разводной. Высота сводов, при нормальном уровне воды - 6 м., а в разведенном состоянии - 30 м.

Петропавловская крепость

Невские ворота Петропавловской крепости

За Троицким мостом, башня Нарышкина бастиона

Под аркой Троицкого моста совершил свой уникальный пролет В. Чкалов

Великолепная ажурная решетка Летнего сада,

с фирменным "веером", у Прачечного моста, названного так потому, что недалеко от него находились дворцовые прачечные

Прачечный мост, наряду с Эрмитажным, является одним из первых каменных мостов Санкт-Петербурга; он был построен одновременно с гранитной набережной Невы, возле Летнего сада. Пройдя под ним, прогулочный кораблик оказался в водах р. Фонтанки, название которой связано с устройством фонтанов Летнего сада.

Справа - каменная терраса Летнего сада и Летний дворец Петра I, слева - особняк конца XVIII в., ранее принадлежавший принцу Ольденбургскому.

На левом берегу р. Фонтанки есть маленький дворик, который спрятан от случайных прохожих; он не входит в стандартные путеводители по Северной столице, и, может, именно по этой причине петербуржцы так любят необычный, переливающийся всеми цветами радуги, уголок.

Мозаичный дворик превратил, ничем не примечательное пространство, в сказочный мир!

Скамейки, поребрики, стены и небольшие скульптуры украшены разноцветным стеклом.

Оказавшись здесь, невольно вспоминаются творения А. Гауди и Ф. Хундертвассера: среди объектов чаще всего встречаются фигуры людей, ангелов и львов.

Знаменитый бронзовый "Чижик-Пыжик" украшает набережную Фонтанки, и привлекает туристов с 1994 г. Словосочетание "Чижик-Пыжик" появилось в Санкт-Петербурге еще в 19 в.: недалеко от своего дворца, принцем Ольденбургским было основано Императорское училище правоведения, а его студентам предписывалось носить форменные пыжиковые шапки, зеленые мундиры и шинели с желтыми обшлагами и петлицами. За эти шапки и за расцветку одежды, напоминавшую оперение чижа, студентов училища прозвали «чижиками-пыжиками».

Любители сувениров, не раз похищали Чижика; но его снова отливали, возвращали на место, чтобы все желающие могли следовать сложившейся традиции: загадывать желание и бросать монетки в фигурку птички - если монетка не упадет в воду, то желание обязательно сбудется!

Пантелеймоновский мост, в элементах декора которого использована бронза и сусальное золото, является одним из самых красивых, в архитектурном плане.У въезда на мост, на гранитных тумбах, установлены торшеры, украшенные щитами, с изображением Медузы Горгоны; на торшерах - восьмигранные фонари; а венчают торшеры - двуглавые орлы, с распростертыми крыльями и лавровым венком в когтях. Чугунные секции перил представляют собой дротики со щитами, пиками, секирами.

Считается, что именно с Пантелеймоновского моста необходимо кинуть монетку, чтобы попасть по клюву Чижика, или к его лапкам - тогда и будет вам счастье! А молодоженам рекомендуется спустить на веревочке, рюмку с водкой, чтобы "чокнуться" с популярной птичкой!

Водная прогулка продолжается...

Восточный фасад Михайловского замка

Цирк Чинизелли, или Большой Государственный цирк - самый старый цирк, который открыл итальянец Чинизелли. Построенный в 1877 г. по самым высоким технологиям тех лет, он изначально задумывался, как конкурент Мариинского и Александринского театров, для офицеров, знатных особ и самого императора. Александр III даже пожаловал Чинизелли перстень, когда увидел царскую ложу безумной красоты.

Основатель цирка Чинизелли был известным наездником; и однажды, гастролируя по России, Чинизелли неожиданно удалось добиться разрешения на постройку своего цирка, в районе дворцового ансамбля. Было много противников этой перспективы: считалось, что постройка испортит вид Михайловского сада; закроет фасад Инженерного замка; приводились доводы, о том, что "цирк не имеет того общеобразовательного значения, как театр", где "народ" мог бы "за доступную плату умственно и душевно отдохнуть". Но сам император был не против проекта; более того: он благоволил к одной из родственниц Чинизелли - и потому цирк на Фонтанке появился. Сюда приходили смотреть на породистых коней, как сейчас ходят на выставки элитных автомобилей; а дамам преподавали искусство верховой езды.

После революции надпись "Цирк Чинизелли" сменилась вывеской "Госцирк"; здание было безжалостно перестроено: больше не стало классового деления мест, всем стал доступен буфет. Современный вид "Цирк Чинизелли" приобрел в 1960 г., после капитального ремонта и полной реконструкции; он изменился, как внутри, так и снаружи; на фасаде снова появилось историческая вывеска.

В зрительный зал, вместо табуреток, снова вернулись удобные кресла, правда, немного уменьшив вместительность; зато зрители снова имеют возможность получать удовольствие от происходящего на арене!

Мост Ломоносова первоначально назывался Екатерининским, но когда рядом была сформирована площадь Ломоносова, и появился памятник великому ученому, мост тоже стал называться его именем.

Изначально, мост имел каменные опоры, а центральный деревянный пролёт был разводным. В начале 20 в. мост постигла серьезная реконструкция: вместо деревянного разводного пролета, появились стальные балки; но сохранились массивные железные цепи, которые, вместе с гранитными башнями, напоминают о том, что когда то средний пролет был подъемным. При въезде на мост установлены четыре гранитных обелиска с фонарями, на кронштейнах которых - красуются золоченые фигурки морских коньков.

По обоими сторонам р. Фонтанки расположены великолепные дворцы

и роскошные доходные дома

Самым ярким, на набережной р. Фонтанки, является Шереметевский дворец, или "Фонтанный дом". Он был возведен в 18 в., на участке, который Петр I презентовал фельдмаршалу Б. П. Шереметеву. Сначала здесь появился деревянный дом, позже - был построен каменный, в стиле барокко: с большим количеством лепнины, и с изысканным внутренним убранством.

Дворец окружен массивной оградой, выполненной из чугуна; в верхней части ажурных ворот позолоченные львы, держат герб рода Шереметевых. С начала 19 в. Шереметевский дворец был центром культурной жизни города: здесь проходили концерты и литературные вечера с участием В. Жуковского, И. Тургенева, А. Бартенева. Пять поколений рода Шереметевых собрали огромную коллекцию различных музыкальных инструментов, и в настоящее время здесь находится музей театрального и музыкального искусства.

Один из 15 мостов через р. Фонтанку - знаменитый Аничков мост, со скульптурными группами "Укрощение коня человеком", созданными скульптором П. Клодтом. Великолепный мост стал одним из символов города и "изюминкой" архитектурного ансамбля Невского проспекта; с 2001 г. он находится в списке объектов культурного наследия России Федерального значения.

Первый вариант моста был деревянным, построенным под руководством М. Аничкова, в 1716 г., и назван его именем. После нескольких перестроений, в 1841 г., на месте деревянного, появился каменный арочный 3-х пролётный мост, названный "Невским", но новое название не прижилось, и мост по сей день носит название имя своего "прародителя". В былые времена, за проезд по мосту взимались деньги, или камни, которые были необходимы для мощения городских улиц.

Современный мост имеет ограду с декоративной решёткой, на которой изображены русалки - лошади и русалки - женщины. А главным его украшением являются скульптуры Человека и Коня, созданные П. Клодтом; на одном из четырех пьедесталов размещена бронзовая табличка с надписью: "Лепил и отливал барон Петр Клодт в 1841 г.". Скульптор удостоился похвалы и внимания самого царя: после церемонии открытия моста, Николай I пожаловал Клодту орден Святой Анны III степени; петербургские жители тоже с восторгом приняли уникальное творение, и сразу же появилось бытовое название монументального сооружения - "Мост 18 яиц": при подсчете элементов мужского детородного органа учитывался и Городовой, пост которого располагался здесь до 1917 г.

Египетский мост - один из живописных мостов через Фонтанку, построенный в 1826 г., изначально был цепным и имел богатое архитектурное оформление в “египетском стиле”: в XIX в. во всем мире пользовалась большой популярностью тема Востока, и, особенно, Древнего Египта.

Цепи моста покоились на высоких чугунных воротах с египетскими иероглифами и восточным орнаментом. На въездах моста располагались 4 сфинкса, лежащих на гранитных постаментах; на высоких обелисках находились шестигранные фонари. В настоящее время обелиски с фонарями, и сфинксы - единственное, что сохранилось от первоначального оформления моста.

На набережной р. Фонтанки расположено множество отелей; в одном из них - "АЗИМУТЕ", можно остановиться и любоваться египетскими сфинксами прямо из окна.

А кораблик уже в Коломне, в водах Крюкова канала, получившего свое название по имени подрядчика Семена Крюкова. Он руководил работами на канале, и был лично знаком с российским императором; именно за трудолюбие, хорошие организаторские способности Семена, царь Петр и назвал искусственное русло именем С. Крюкова.

Коломна - исторический район Санкт-Петербурга, расположенный между реками Мойкой и Фонтанкой; его освоение началось в 1711 г. Здесь стали возводиться соборы, возникли рынки; первоначальная застройка была деревянной, но уже в 1761 г. Елизавета Петровна подписала Указ о строительстве, в Коломне, только каменных зданий. И очень скоро, на месте Морского полкового двора, появился пятиглавый собор с колокольней, в честь Св. Николая - покровителя моряков и рыбаков.

В районе Коломны, на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова находится уникальное местечко - Семимостье. Отсюда можно увидеть не только сразу 7 мостов, но и испытать магическую ауру исторического района: если здесь загадать желание, то оно обязательно сбудется: только для этого надо найти 7 мостов.

Пикалов мост, с точки зрения архитектурной и исторической, ничем не выделяется среди других: построен по типовому проекту в 1785 г.; в то время он был 3-х пролетным, деревянным, разводным; назван по имени подрядчика, занимавшегося строительными работами. После реконструкции, стал каменным, перестал быть подъемным, но гранитные обелиски, с резными цоколями и золочеными шарами остались прежними, как и чугунные столбики ограждения.

А вот с точки зрения мистики и желаний - это как раз то место, где их надо загадывать, заняв правильную позицию...На мост нужно встать так, чтобы колокольня Николо-Богоявленского Морского собора была слева, тогда впереди будет Красногвардейский мост, а за ним Ново-Никольский мост; справа окажется – Старо-Никольский мост, а вдалеке можно рассмотреть Смежный мост. Далее следует повернуться спиной к Красногвардейскому мосту, и увидеть Могилевский мост; справа покажется Кашин мост, а если хорошо приглядеться, то можно увидеть Торговый мост.

Если найдете все 7 мостов, да еще 7 числа, а если еще и в 7 час. вечера - желание исполнится на 100%.

Из Крюкова канала кораблик переместился в канал Грибоедова, который до 1923 г. назывался Екатерининским, а потом был переименован, в честь русского драматурга и дипломата А. С. Грибоедова, проживавшего в одном из домов на набережной канала.

Через канал переброшен 21 мост, и одним из них является, построенный в 1826 г., висячий пешеходный Львиный мост, который украшают 4 чугунных льва - отсюда и его название.

В фигурах львов скрыты металлические кронштейны, к которым подвешены тросы, поддерживающие мост. В 2000 г., после капитальной реставрации моста, львам была возвращена прежняя окраска, под мрамор.

Банковский мост - самый яркий пешеходный цепной мост, переброшенный через канал Грибоедова, недалеко от Казанского собора, напротив здания Ассигнационного банка, что и определило его название. Мост был построен в 1826 г. и украшен чугунными фигурами грифонов, с позолоченными крыльями. Эти мифические существа, с телом льва и крыльями орла, по древним преданиям, были стражами сокровищ - поэтому они установлены на мосту у здания банка.

Долгое время, в качестве парапета Банковского моста, служили простые перила; в середине 20 в. здесь появилась художественная ограда, а головы грифонов украсили стеклянные, с позолотой, фонари - шары.

А кораблик уже входит в воды р. Мойки, которая до 1726 г., служила условной границей города. Через реку перекинуто 15 мостов, самые популярные из которых: Певческий, Поцелуев, Синий, Зеленый, Красный и другие.

На набережной Мойки расположен Юсуповский дворец - один из красивейших дворцов Петербурга

«Образчиком барской жизни в ее предельном, почти царском великолепии» - называл грандиозный ансамбль Юсуповского дворца А. Бенуа. Роскошь, богатство и чудеса изящного искусства заключал он в себе изначально, и заключает до сих пор: парадные залы, великолепная мраморная лестница, роскошный танцевальный зал, и домашний театр .С этим дворцом связана одна из самых загадочных страниц в истории России: в его подвале, в декабря 1916 г. князь Ф. Юсупов, с сообщниками, убил фаворита царской семьи Г. Распутина; история эта обросла массой мистических и загадочных подробностей, и вызывает большой интерес у туристов.

Исаакиевская площадь, гостиница "Астория", и Синий мост - самый широкий в Северной столице, изначально был деревянным, подъемным, с синими перилами: в то время цветной краской отмечали все, расположенные рядом друг с другом, мосты через Мойку. Чуть позднее, Синий мост стал чугунным; а потом и полностью перестроен. Он стал представлять собой проезжую часть с каменными тротуарами, разделенными между собой перилами; ширина его тогда не превышала 41 м.; а со строительством Мариинского дворца, изменения коснулись всей Исаакиевской площади, и Синий мост был расширен почти в 2 раза: его ширина теперь составляет 97 м.

В 1971 г. рядом с мостом был установлен столб-футшток, с трезубцем Нептуна; на "шкале Нептуна" можно видеть отметки об уровне воды во время самых серьезных наводнений.

И конечно, Синий мост, как и многие объекты в Санкт-Петербурге, обладает магией...Он помогает вернуть молодость и укрепить здоровье - достаточно лишь прикоснуться его Синих перил, мысленно попросить об этом, искренне верить в чудо - и все обязательно произойдет!

У одного из причалов р. Мойки, закончилась обзорная экскурсия по Северной столице, и речная прогулка по ее водным артериям. Все это время гостей сопровождала, одна из лучших экскурсоводов Санкт-Петербурга - очаровательная ЕЛЕНА, влюбленная в свой город, и знающая о нем все!

Пришло время отправиться на отдых, и выбрать гостиницу...

Популярная гостиница "АЗИМУТ" на набережной р. Фонтанки, прямо у Египетского моста

Здесь,в уютных креслах, гости ожидают заселение

В этом ресторане гости завтракают, а по желанию, и ужинают

Из окон отеля видны: Петропавловская крепость, Иссаакиевский собор, Никольский морской собор, в Коломне,

телевышка; в ночной подсветке все они выглядят еще ярче и привлекательнее

Чуть правее - Троицкий собор

По улыбкам гостей можно понять, что выбор отеля сделан правильно!

Можно остановиться в небольшом уютном отеле "БРИСТОЛЬ", в районе Лиговского проспекта.

"Бристоль" полностью отвечает современным требованиям дизайна и архитектуры, предлагая своим гостям новые, просторные, светлые номера.

В уютном холле ожидание заселения не покажется утомительным:

приятный микроклимат, бесплатный Wi-Fi.

Отель предоставляет возможность размещения с домашними животными

К услугам гостей отеля - современный ресторан русской и европейской кухни; где можно насладиться вкуснейшими завтраками в формате «шведского стола», и блюдами по меню «a la carte».

Отель "КАРЕЛИЯ", в виде чемодана, находится в 15 мин. езды от исторического цента города.

Уникальная достопримечательность города и арт-объект, в декабре 2012 г. был награжден сертификатом Книги Рекордов Гиннесса, как самая большая трехмерная картина в мире.

"Изюминкой" Васильевского острова считается гостиница «Прибалтийская» (Park Inn by Radisson), на берегу Финского залива.

Она была возведена в 1979 г. шведской строительной компанией Skanska, и в те годы считалась одной из самых презентабельных, и самых дорогих гостиниц.

Здесь останавливались зарубежные гости и звезды советской эстрады, в том числе А. Пугачева; летом 1988 г. гостиница стала местом съемок фильма "Интердевочка".

Теперь в "Прибалтийской" могут остановиться и гости со средним достатком, получая при этом большое удовольствие!

И вот снова известный логотип, и снова на фасаде - четыре ярких краски: красная желтая, зеленая, синяя...

Это гостиница "ПУЛКОВСКАЯ", той же цепочки "Park Inn by Radisson" - она не менее популярна и любима туристами. Ее внешний вид выглядит очень аппетитно и напоминает шоколадный батончик "Бабаевский"!

В уютном холле время до заселения проходит незаметно

И вот уже все гости заселены на разные этажи

В этом ресторане гости завтракают:

здесь современный интерьер,

и вкусное питание.

А в этом ресторане по вечерам весело! Здесь "живая музыка", великолепное пиво, и потрясающая кухня!

Пиво в этом ресторане наливают в бокалы, размером с цветочную вазу, а котлеты по-киевски, готовят размером с мини-батон!

В этом ресторане туристы чаще всего отмечают свой приезд или отъезд!

Уезжать всегда немного грустно, но при желании, сюда всегда можно вернуться

А пока "До свидания, Питер! До новых встреч!"

Главный сувенир из Санкт-Петербурга - сладкая продукция кондитерской фабрики им. Н. К. Крупской - вкусные конфеты и шоколад можно приобрести в фирменных магазинах, в центральной части города

Как только не называют САНКТ-ПЕТЕРБУРГ...Северная столица, Культурная столица, Город на Неве, Город белых ночей; Северная Венеция...

"Окно в Европу" - так назвал его А.С. Пушкин в своей поэме «Медный всадник»; а еще это - Колыбель трех революций, или просто ПИТЕР - всеми любимый город, куда стекаются огромные потоки туристов, чтобы полюбоваться его красотой!

(с) Все права защищены.

Копирование и использование материалов на сторонних сайтах и иным образом ЗАПРЕЩЕНО